„György Ligetis Violinkonzert“: Neues Buch gibt Einblicke in den Schaffensprozess des Komponisten

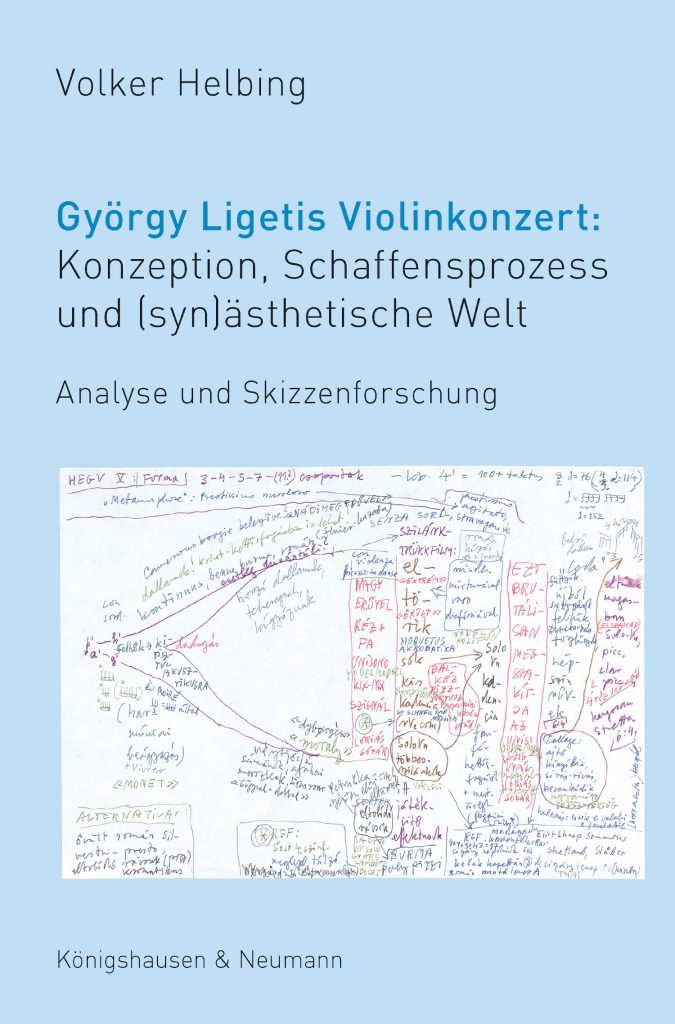

In seinem neuen Werk „György Ligetis Violinkonzert: Konzeption, Schaffensprozess und (syn)ästhetische Welt: Analyse und Skizzenforschung“ gibt Musiktheoretiker Volker Helbing Einblicke in die vielschichtige Summe des Ligetischen Schaffens. Eine Buchbesprechung von Manfred Stahnke

Der Namensgeber des ligeti zentrums, György Ligeti, war wie ein mit bunten Bauklötzen spielendes Kind. Allerdings hatten seine Spielgeräte musikalischen Bezug. Und das Spiel mit ihnen ergab eine manchmal absurde, mitunter aber auch tieftraurige Musik. Diese Widersprüchlichkeit eines großen Künstlers adäquat zu beschreiben, ist das Verdienst von Volker Helbing in seinem nun zu besprechenden Buch „György Ligetis Violinkonzert: Konzeption, Schaffensprozess und (syn)ästhetische Welt: Analyse und Skizzenforschung“. Helbing ist ein Hannoveraner Musiktheoretiker, der in den 80er Jahren auch die Ligeti-Kompositionsklasse besuchte, daher kenne ich ihn persönlich.

Ligeti, so lesen wir es in Helbings brandneuem Buch, war ein höchst interessierter Künstler auf sehr vielen Wissensgebieten

Ligeti, so lesen wir in Helbings brandneuem Buch, war ein höchst interessierter Künstler auf sehr vielen Wissensgebieten. Eine Anmerkung: Dazu gehörte immer auch die gesamte Natur- und Computerwissenschaft, seit es sie gab, in der Musik besonders ab den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ligeti hatte 1972 den Pionier der Computermusik, John Chowning, in Stanford getroffen und mit ihm zusammen Ideen für eine Forschungsstätte auf diesem Feld in Deutschland erörtert, speziell in Hamburg, wo Ligeti 1973 eine Kompositionsprofessur bekam. Sage und schreibe circa 50 Jahre musste Hamburg allerdings darauf warten, bis Georg Hajdu das ligeti zentrum gründete, mehr als 15 Jahre nach dem Tod Ligetis 2006.

Soviel als Einleitung zu den folgenden kurzgefassten Beschreibungen und Anmerkungen zu Helbings Buch über das „Violinkonzert“ Ligetis, sein vielleicht wichtigsten Werk. So ordnet es zumindest sein bester Freund, der ungarische Komponist György Kurtág, ein. Hiermit beginnt Volker Helbing. Das „Violinkonzert“, wie es Helbing beschreibt, stellt eine sehr bunte, vielschichtige Summe des Ligetischen Schaffens dar, die aber für den Ligeti ab den 90ern aktualisierend-selektiv wirkt, keineswegs als Summe von Allem schon vorher Gesagten in seinem Werk.

Helbing zeigt in seinen tiefen Analysen, dass Ligetis Virtuosentum immer gekoppelt ist mit Weltreflexion

Helbing stellt die Skizzen in den Mittelpunkt seiner Analyse und kann so die lokalen und mentalen Orte von Ligetis Denken ausfindig machen. Hier finden wir Ligetis Weltreise durch fraktal-mathematisches Denken, nach Afrika oder Indonesien, besonders auch in den Balkan, seine alte Heimat, aber auch zu synagogaler Musik. Wir finden gleichermaßen Ligetis Ausflüge zu Komikern wie Spike Jones, zu Absurditäten des Virtuosentums, welches Ligeti explizit anspricht. Helbing zeigt in seinen tiefen Analysen, dass Ligetis Virtuosentum immer gekoppelt ist mit Weltreflexion. Offenbar, so Helbing, ist die komplexe, quasi-mathematisch gebaute Tonhöhen- und Rhythmuswelt ein Mittel, um zu Undurchschaubarkeiten für den Hörer, die Hörerin zu gelangen, sie zu schwindelerregenden Befindlichkeiten zu führen angesichts einer chaotischen Welt. Diese scheint Ligeti mit Klangmitteln beschreiben zu wollen. Dass Helbing genau dieses aus den überbordend-bunten, überfrachteten Skizzen herausarbeitet und dann auf die Partitur zu übertragen vermag, ist eines der großen Verdienste seines Buchs.

Irgendwie scheint in Helbings Buch ein ganz einfach denkender Ligeti auf, der Zahlen und Wörter wie Bauklötze eines Kinderspiels behandelt

Für ein Fachpublikum sind die genauen Ton-für-Ton-Analysen gedacht. Für ein breiteres Publikum, dem ich dieses Buch ebenso gern empfehle, ergeben die erhellenden Übersetzungen der meist in ungarischen Alltagsbegriffen abgefassten Skizzen ein riesiges Unterhaltungsgebäude. Natürlich streut Ligeti auch Fachbegriffe wie „aksak“ ein, das ist ein asymmetrisch-metrisches Hüpfen, wodurch der Takt irregulär wird. Helbing arbeitet so etwas ebenso heraus wie das ganz einfache Denken Ligetis in ganzzahligen Proportionen, die jeder versteht.

Irgendwie scheint in Helbings Buch ein ganz einfach denkender Ligeti auf, der Zahlen und Wörter wie Bauklötze eines Kinderspiels behandelt (sage ich mal, füge aber jetzt ein Augenzwinkern hinzu).

György Ligetis Violinkonzert: Konzeption, Schaffensprozess und (syn)ästhetische Welt: Analyse und Skizzenforschung

von Volker Helbing

Verlag: Königshausen u. Neumann; 1. Edition (25. März 2025)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch: 534 Seiten

ISBN: 978-3-8260-7160-7

Kosten: 55 Euro

Über den Autor dieser Buchbesprechung

Manfred Stahnke

Komponist, geboren 1951 in Kiel. Hauptlehrer: 1970-74 in Freiburg Wolfgang Fortner und Klaus Huber, 1979-80 in Urbana-Champaign Ben Johnston, ab 1974 in Hamburg György Ligeti. Musikwissenschaft 1970-74 Hans-Heinrich Eggebrecht, 1974-79 Constantin Floros. Computermusik 1980 John Chowning. Auf Anregung von Ligeti Gründung des Chaosma Ensembles. Weltweite Reisen mit dem Goethe-Institut. Kompositionen für das ensemble modern, das SWR Sinfonieorchester etc. Drei Kammeropern, darunter mit Georg Hajdu als Programmierer die Internet-Oper „Orpheus Kristall“, Biennale München 2002. Ab 1988 Professor HfMT Hamburg. Emeritiert 2017. Ab dann freiberuflich als Komponist und Musiker tätig. Künstlerischer Leiter des ForumJetztMusik Christianskirche in Hamburg-Ottensen.

Partituren und Sounds

Bücher

- György Ligeti im Spiegel seiner Hamburger Kompositionsklasse: through a glass, and darkly, but face to face (Hrsg. Manfred Stahnke et al.), BoD, Norderstedt 2023

- György Ligeti: Eine Hybridwelt, BoD, Norderstedt 2022

Mein Blick auf Ligeti, Partch & Compagnons. Gesammelte Aufsätze, Vorträge und Interviews, BoD, Norderstedt 2017 - Struktur und Ästhetik bei Boulez, 2nd revised edition, BoD, Norderstedt 2017