György Ligeti: Ein Mann, viele Interessen und Wirkungsbereiche

Ein Mann, viele Interessen und Wirkungsbereiche

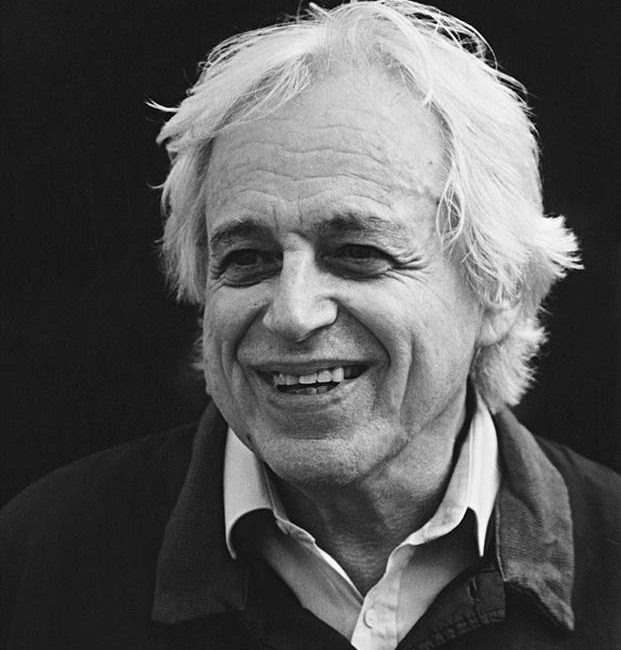

György Ligeti

Schon zu Lebzeiten überschritt der Komponist György Ligeti die Grenzen der Disziplinen, in denen er tätig war. Bis heute wirkt sein Schaffen nach und inspiriert längst auch neue Generationen von Wissenschafter:innen und Künstler:innen zu interdisziplinärer Innovation. Einblicke in ein bewegtes Leben.

Mit 13 Jahren, ein Jahr nachdem er mit dem Klavierunterricht begann, versuchte sich der in Rumänien geborene György Ligeti an ersten Kompositionen. Doch die Musik würde nicht die einzige Leidenschaft in dem bewegten Leben jenes Mannes darstellen, der heute zu den bedeutendsten Komponist:innen des 20. Jahrhunderts gehört.

Angetan von den Naturwissenschaften plante Ligeti, nach Abschluss der Matura im Jahr 1941 Physik und Mathematik zu studieren. Die Bewerbungen jedoch waren zwecklos. Seine jüdische Herkunft galt als Ausschlusskriterium. Im zu diesem Zeitpunkt wieder zu Ungarn gehörenden Cluj und später in Budapest intensivierte Ligeti stattdessen seine musikalische Ausbildung. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieg änderte sich in Europa alles. So auch für Ligeti. Er verlor Familienmitglieder in Konzentrationslagern, wurde 1944 selbst zum Arbeitsdienst in die ungarische Armee einberufen und geriet schließlich gar in sowjetische Gefangenschaft.

Nach dem ungarischen Volksaufstand im Jahr 1956 floh Ligeti, der zuvor bereits als Musikethnologe und Lehrer für Harmonielehre, Kontrapunkt und Musikanalyse tätig war, nach Wien. Bis zu diesem Moment hatte der Komponist westliche musikalische Entwicklungen lediglich über verrauschte Radiosendungen verfolgen können – durch das kommunistische ungarische Regime war die Kommunikation mit dem Westen noch immer stark eingeschränkt.

Neue Kontakte, Impulse und Ideen

Mit seinem Neuanfang im Westen entstanden neue, bedeutsame musikalische Bekanntschaften und Möglichkeiten. Angezogen von den Werken und der musikalischen Pionierarbeit des Avantgarde-Komponisten Karlheinz Stockhausen zog Ligeti zunächst nach Köln und begann dort, für das Studio für Elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks (WDR) zu arbeiten. Die neuen technologischen Möglichkeiten und der direkte Austausch mit gleichgesinnten führenden Avantgarde-Musiker:innen – unter ihnen der Leiter des WDR-Studios Herbert Eimert, der französische Komponist Pierre Boulez und der italienische Komponist Luciano Berio – faszinierten und prägten Ligeti, der Wien im Jahr 1959 schließlich zu seiner Wahlheimat machte.

Trotz seiner Affinität für elektronische Musik und seines eigenen Schaffensprozesses wusste Ligeti, als er im Winter 1972 einer Einladung der Stanford University folgte, noch nichts von dem Computerprogramm für die Erzeugung von Klängen, das der US-amerikanische Komponist John Chowning und seine Kolleg:innen seit 1964 am Stanfort Artificial Intelligence Laboratory (SAIL) entwickelten. Ligeti war von Wien in die USA gereist, um fernab des Drucks aus Europa an seinen Aufträgen zu arbeiten. Eine wissenschaftliche Isolation jedoch lag noch nie im Wesen des Komponisten. So vergingen nach seiner Ankunft lediglich sechs Wochen, bis er um eine Führung durch das Labor bat.

Im Leben eines jeden Menschen gibt es gewisse Schlüsselmomente. Dieser erste Besuch im SAIL muss für György Ligeti ein solcher Moment gewesen sein. Als Chowning über ein laboreigenes Quadrofonie-System¹ seinen Algorithmus zur Frequenzmodulationssynthese² vorstellte und schließlich dessen erste Komposition, „Sabelithe“, abspielte, staunte Ligeti. Noch nie zuvor hatte er Musik gehört, die von einem Computer geschrieben wurde, der wiederum von Menschen programmiert wurde. Ligeti war begeistert.

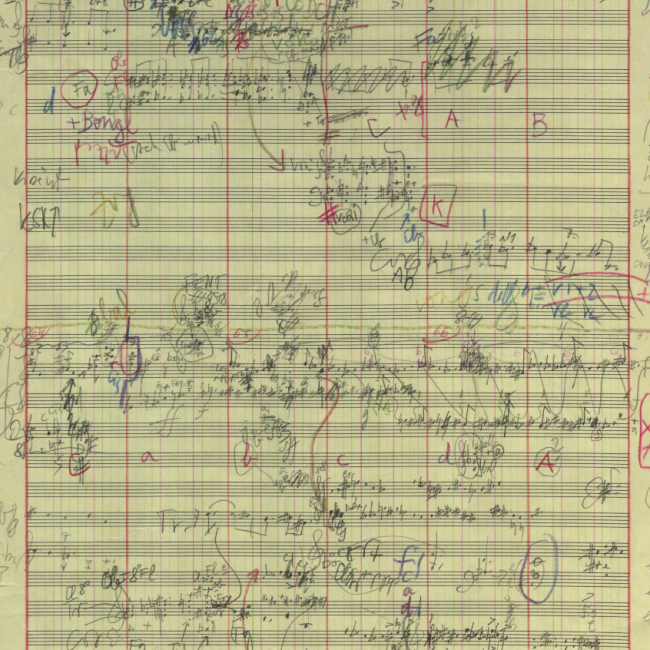

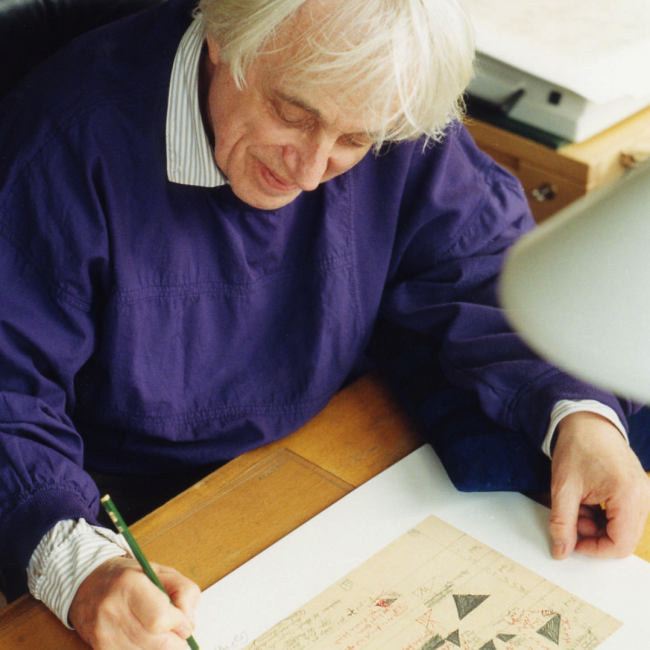

Fotos: Milan Wagner (ligeti, 1991) & Partitur von György Ligeti

Bemühungen um ein Zentrum für Computermusik in Hamburg

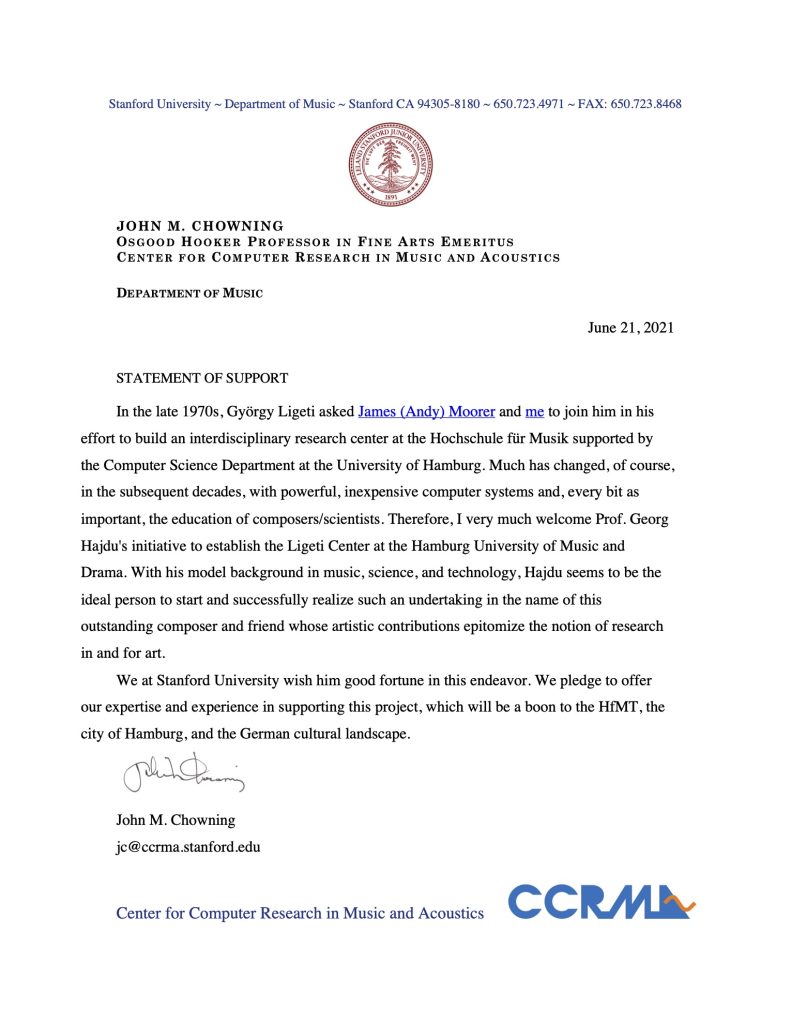

Fünf Monate lang hielt sich György Ligeti in den USA auf, dann kehrte er nach Deutschland zurück. An der Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT) hatte er eine Professur für Komposition angenommen – und er brachte große Pläne für den Wissenschaftsstandort Hamburg mit. Bereits im Vorfeld hatte Ligeti mit John Chowning und dem Informatiker James A. Moorer gesprochen und sich deren Unterstützung gesichert. Sein Ziel: die Einrichtung eines interdisziplinären Zentrums für Computermusik nach dem Vorbild des SAIL als Schnittstelle zwischen der Hochschule für Musik und Theater (damals noch Hochschule für Musik) und dem Fachbereich Informatik der Universität Hamburg.

Um sein Vorhaben umzusetzen und die benötigte Finanzierung zu sichern, involvierte Ligeti die Stadt Hamburg sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und steuerte dem Projekt nicht zuletzt auch persönlich gewonnene Preisgelder zu. Derweil wurden an der Universität Hamburg Räumlichkeiten für den Fachbereich Computermusik zugewiesen. Trotz zahlreicher namhafter Unterstützer scheiterte die Umsetzung des von Ligeti erträumten interdisziplinären Zentrums für Computermusik Mitte der 70er Jahre. Die Stadt Hamburg hatte ihre Unterstützung widerrufen.

Die persönliche Enttäuschung über versäumte Forschungsmöglichkeiten würde fortwähren. Doch Ligeti blieb der Stadt Hamburg treu und setzte seine Professur für Komposition an der HfMT fort. Wenngleich die angestrebte Größenordnung eines interdisziplinären Zentrums in dieser Zeit unrealisierbar blieb, fanden in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten – noch vor der Revolution der Pop-Musik durch die zunehmende Verbreitung von Synthesizern – bedeutsame Entwicklungen in der Komposition elektronischer Musik statt. Dies geschah zweifelsohne durch das persönliche Interesse und Engagement von beteiligten Akteuren und Verbündeten. Zu ihnen gehörten der Soundengineer Eckhard Maronn, der sich zunächst für die Beschaffung der analogen Technik einsetzte, der Musikologe und spätere HfMT-Vizepräsident Werner Krützfeld, der sich mit der Unterstützung von Yamaha Music Europe um die kostengünstige Anschaffung von Atari-Computern³ kümmerte, und der japanische Komponist Kiyoshi Furukawa, der zunächst unter Ligeti lernte, später selbst an der HfMT lehrte und heute an der Tokyo National University of Fine Arts and Music tätig ist.

Ligetis Vermächtnis

Die Bemühungen Ligetis waren bis zu seinem Ruhestand in den späten 80er Jahren und darüber hinaus nicht vergessen. So gründeten Werner Krützfeld und Manfred Stahnke an der HfMT zunächst das Institute for Microtonal, Electronic and Computer Music (IMEC). Während das IMEC Anfang der 2000er geschlossen wurde, etablierte die HfMT im Jahr 2004 den deutschlandweit ersten Masterstudiengang in Multimedialer Komposition (Multimedia Composition) unter der Leitung des auf Computermusik spezialisierten Komponisten Georg Hajdu. Hajdu selbst hatte Ligetis Kompositionsseminare im Rahmen seiner musikalischen Ausbildung als Gasthörer erlebt. Er gründete 2010 das Zentrum für Mikrotonale Musik und Multimedia (ZM4) und pflegte Kontakte zu John Chowning, der 2016 als Keynote-Sprecher der Sound and Music Computing Conference (SMC) nach Hamburg reiste, um dort über Ligetis Bestrebungen zu referieren und einen Ehrendoktortitel der HfMT entgegenzunehmen.

In diese sich fortsetzende (Weiter-)Entwicklung reiht sich nicht zuletzt auch das 2023 gegründete ligeti zentrum ein. Während Ligeti, der 2006 im Alter von 83 Jahren in Wien verstarb, die Eröffnung eines Zentrums in seinem Namen nicht mehr erlebte, setzen einstige Wegbestreiter:innen sowie eine neue Generation von Forscher:innen und Künstler:innen seine Vision heute fort.